"La mort est à l'opposé de la beauté. On vit dans cet univers, j'ai envie de le décrire : théâtre, poésie, nouvelles, romans littéraires comme on dit, ou polars, peu importe… J'aime tous les genres, toutes les formes d'expression."

Mes étés d’écrivains (Belfond, 2003)

Entretien inédit de Pierre Bourgeade

Cet entretien oral s’est déroulé le 16 juin 2005 au domicile de l'auteur à Paris.

On complétera sa lecture avec les propos recueillis par André Rollin dans son ouvrage Ils écrivent. [1]

Merci à Alain Marc pour sa relecture et ses corrections.

Questions sur les lectures de l’auteur, son rapport au livre, sa bibliothèque

Enfant, aviez-vous un accès facile aux livres ? Vous souvenez-vous de votre premier rapport au livre ? Quels sont vos premières lectures marquantes ?

Dès que j’ai appris à lire à l’école de Morlanne, un petit village des Pyrénées, je me suis mis à lire tout ce qui s’offrait à moi : les auteurs qu’il y avait à la bibliothèque comme la Comtesse de Ségur, Jules Verne... mais aussi des livres de catéchisme, l’histoire sainte car j’étais enfant de chœur.

Quel lecteur êtes-vous ? Lisez-vous de tout, tout le temps (avez-vous des moments de lecture privilégiés ?), partout, par calcul ?

Maintenant, je relis plutôt que je ne lis. J’ai toujours été très intéressé par les journaux et les livres d’Histoire. Pas tellement par les romans parce que, quand on entre dans des romans, on s’y perd.

La lecture est-elle une activité dont vous pourriez vous passer ?

Non, j’ai besoin de lire. Même si c’est cinq minutes.

Y a-t-il des auteurs que vous regrettez de ne pas encore avoir lus ou, à rebours, que vous regrettez d’avoir lus ?

Non. Quand c’est un livre qui n’est pas bon, je le laisse tomber en deux secondes. Je n’ai jamais lu Raymond Roussel, par exemple. Cela fait des années que je me dis que je dois le lire. Cette même prise de conscience m’est arrivée pour Joyce. À plusieurs reprises, je devais lire Ulysse. J’avais un copain qui me poussait à le lire. « C’est scandaleux que tu ne l’aies pas lu ». Et puis alors, un jour, il y a trente ou quarante ans, je suis parti en vacances avec une amie en Norvège, dans un fjord où il y avait une petite maison de bois, au dessus de l’eau. Et là, j’ai lu tout Ulysse. C’est un souvenir terrible parce que je n’ai vraiment fait que ça pendant ce mois d’été. Non, je lis au hasard, beaucoup de polars, de livres. Je me mets au lit avec des dizaines de livres que je lis au hasard comme ça.

Avez-vous des pratiques d’annotations en lisant ? Prenez-vous des notes, avez-vous des carnets ?

Le livre est un très bon support pour écrire quand on est dans un lit. J’écris sur tous les livres, sur les premières et les dernières pages. Aux dernières pages, j’annote en numérotant les pages car je ne relis pas après, bien sûr. Ce sont des fragments de choses à faire, à écrire, des textes de fiction

Vous vous en sortez avec ces notes ?

Je ne sais pas parce que souvent c’est écrit d’une façon illisible. Après il faut que je les retrouve.

Vous arrive-t-il d’abandonner un livre en cours de lecture ou vous sentez-vous tenu d’aller jusqu’au bout d’une lecture ?

Non, je les abandonne parfois à la première page. Surtout dans le roman contemporain qui est maintenant minable. Ça ne m’a jamais empêché de faire des comptes rendu de livres pour la NRF sans les avoir lus. C’est sur une phrase qu’on comprend la valeur littéraire d’un livre.

À côté des livres, la fréquentation des œuvres d’art, de la peinture notamment, joue un rôle important, au-delà même d’un certain nombre d’amitié que vous avez pu avoir avec des artistes. Enfant, manifestiez-vous déjà un intérêt pour l’Art ?

Oui. Enfant, on ne pouvait voir les reproductions de tableaux que dans les livres. J’ai rencontré un jeune vicaire bibliophile qui m’a ouvert son cabinet de travail où pour la première fois j’ai vu des livres rares, des ouvrages de bibliophilie de Mallarmé, Huysmans… Je ne sais pas comment il achetait ça. Il avait pour ami un vieux prêtre qui possédait des livres d’art. Toutes les nudités étaient barbouillées à l’encre de chine. Il y avait beaucoup de choses sur la peinture italienne, tout était barbouillé, on ne pouvait pas voir les photographies ni lire les textes. J’étais malade, pendant la guerre chez ce prêtre. C’est là que j’ai lu Mallarmé, Valéry. J’ai appris des poèmes quand j’avais douze-treize ans, que je me rappelle encore.

Quand avez-vous commencé à vous constituer une bibliothèque personnelle ?

Non, ce sont plutôt des livres que j’amasse. Mais ce ne sont pas des livres qui forment une bibliothèque. J’envie beaucoup les gens qui ont des livres classés par ordre alphabétique. Moi, c’est plutôt par catégories et puis c’est entassé. Par conséquent, il n’y a pas d’ordre. Je sais vaguement où ils sont. J’en ai plusieurs, j’en ai toujours eu. J’ai toujours entassé. Je n’ai jamais pu mettre d’ordre. Mes propres livres, je ne les possède pas tous. Je considère que c’est un moyen d’aller d’un livre à l’autre. Évidemment, il faut les garder. Je connais des gens qui ont tous mes livres. À plusieurs reprises, j’ai essayé de faire des étagères, de les ranger. En cinq minutes, tout est mélangé. Je ne peux pas faire ça, c’est au-delà de mes forces de classer.

Dans vos habitudes de lecture, vous arrive-t-il de lire plusieurs livres en même temps, en parallèle ?

Tous les jours, j’ouvre plusieurs livres. Je passe de l’un à l’autre sans m’apercevoir que ça change beaucoup. Si je passe très facilement d’un texte à l’autre, en revanche, je ne peux pas mélanger un livre de Joyce et un livre minable.

Et lorsque vous écrivez, continuez-vous de lire, ou vous abstenez-vous ?

Non, je continue à lire. Il y a une anecdote très bizarre à ce sujet. Un jeune homme devient ami d’André Gide. Il vient le voir pour prendre des conseils. « Vous devriez lire Goethe » et il répond « Je ne lis pas, j’ai peur qu’il m’influence ». Moi, c’est un peu comme ça. À une époque, j’ai lu tout Borgès. J’ai cessé de le lire car c’est un écrivain tellement fort que je ne pourrai pas écrire du faux Borgès. Il y a des écrivains que j’ai beaucoup lus, que je n’ai plus relus : Proust, Borgès, Joyce, Kafka… Ce que j’aime beaucoup chez Kafka, ce sont ces journaux. Mélangés à la fiction. J’ai toujours regretté le choix des éditeurs de publier d’un côté le journal, de l’autre les fictions. Alors que ce qui me semble intéressant, c’est de tout mélanger.

Est-ce qu’il vous arrive de relire vos textes ?

Les derniers livres que j’ai publiés, je les trouve très intéressant. J’ai relu plusieurs fois des passages de L’Objet humain [2] et des Boxeurs alors que dans le passé je n’ai pas toujours relu mes œuvres. Lambrichs trouvait que c’était toujours trop long. La première fois, il m’a rendu mon manuscrit. Il a mis trente pages de côté, il les a déchirées. Cela a été une très grande leçon pour moi. Comme j’ai toujours envie de repartir de zéro, je ne me vois pas m’enfouir pendant trente ans dans un texte qui durerait… Et en même temps, quand les œuvres sont très longues (Proust, Joyce), c’est très facile d’y ajouter des pages. Vous pouvez très facilement ajouter trente pages à sa manière sans aucun problème. Ce qui fait qu’au fond, ce n’est pas plus mauvais parce que c’est court. C’est vrai, j’ai toujours eu envie de repartir comme dans ma vie de zéro, sans trop savoir où je suis. Il me tarde que mes trois prochains livres soient parus pour en faire un autre.

Salon - bureau de

Pierre Bourgeade

Pierre Bourgeade,

à son bureau

Pierre Bourgeade,

à côté de son crâne

du Marquis de Sade

Questions sur l’écriture

Depuis quand écrivez-vous ?

Depuis que je suis enfant, dès l’instant où j’ai été en mesure de tracer des lettres. Mais véritablement vers l’âge de huit ans. Du Pays basque, je suis alors la guerre d’Espagne qui devient l’objet de mon premier livre. Je découpe dans le journal régional auquel mon père est abonné – La Petite Gironde qui deviendra en 1945 Sud-Ouest –, tout ce que je peux trouver sur ces événements et je le colle dans de grands cahiers de dessin, assorti de commentaires. À partir de cet été, je décide qu’un jour je serai écrivain, et rien d’autre. C’est comme ça que j’ai commencé à écrire. Depuis, je ne me suis jamais arrêté. Quand j’ai rencontré Lambrichs, j’avais écrit des milliers de pages de romans, de pièces comme ça me venait. Je n’ai jamais réfléchi sur l’écriture. J’avais envie d’écrire et c’est tout.

Quand avez-vous cherché à être publié ? Cela coïncide-t-il avec votre arrivée à Paris ?

Je suis arrivé à Paris dans les années 1960. J’étais dans la préfectorale. Je suis resté quatre ou cinq ans après avoir été avocat. Et puis j’ai été malade. J’ai souvent été fragile de santé et j’ai rencontré quelqu’un qui m’a introduit à Matignon comme administrateur civil. J’y suis resté un an. Quelqu’un m’a présenté à Maurice Herzog qui était au secrétariat des sports et j’ai été son assistant de 1964 à 1974. C’est dans ces années que j’ai commencé à envoyer mes livres à des éditeurs. Je n’ai essuyé que des refus, jusqu’à ce qu’un jour, en 1965, je rencontre Lambrichs. Ma vie a complètement changé. J’avais trente-huit ans, presque quarante.

Est-ce que pour vous il y a des lieux privilégiés d’écriture ? Avez-vous une pièce dévolue à l’écriture ?

Non, j’ai toujours eu la chance d’avoir une pièce où je vis seul. Mais, non, ça ne me fait rien.

Êtes-vous attaché à un support ?

J’écris beaucoup sur des livres, des polars, des papiers épais, des couvertures de livres… Le support m’est à peu près égal.

Pouvez-vous décrire votre manière d’écrire ? Écrivez-vous à la main ? Opérez-vous vous-même un travail de saisie ou confiez-vous vos manuscrits ?

J’écris à la main et après, quand ça prend corps, je passe à la machine. Depuis quelques années, j’écris un petit peu directement à la machine. Mais enfin, souvent, j’écris à la main et puis après je retape.

Le fait d’écrire vos manuscrits à la machine ne doit pas faciliter votre mise en page et vos corrections. Comment contournez-vous ce problème ?

J’effectue mes corrections au fur et à mesure. Je retape, découpe et puis je colle le papier. Après cela, je photocopie et j’obtiens une page au propre. C’est très utile pour moi, la photocopieuse. Sans, je ne m’en sortirais pas.

Vous n’avez jamais songé à utiliser le traitement de texte, l’ordinateur ?

Je ne l’ai encore jamais fait. Un jour, je m’y mettrai car je vois que tout le monde le fait. Je ne saurais pas le faire. Depuis peu, j’ai une messagerie sur Internet. Quelqu’un m’en a ouvert une. Je n’ai pas d’ordinateur chez moi, je prends un abonnement au « cyber cube » à côté de chez moi. J’ai vu que c’était utile pour correspondre.

Vous n’avez jamais fait de copie au propre à la main ? La copie au propre se fait toujours, chez vous, sur la machine…

Oui. J’ai réalisé des poèmes calligraphiés car la calligraphie m’intéresse. Mais pour ce qui concerne les romans, non, je ne garde pas mes textes manuscrits.

Vous est-il arrivé de perdre le manuscrit d’un texte, en cours d’écriture ?

Non, mais récemment, je cherchais une pièce de théâtre jouée dans les années 1980, Juin 40 [3]. On n’a pas pu retrouver le texte. En dehors des pièces faites pour être représentées, il n’y a pas de risque que je perde mes textes car il y a toujours les livres imprimés. Pour ce qui précède les livres : j’ai des tas de manuscrits mais, pour moi, ça ne vaut rien. Ce qui est bon, c’est ce qui est imprimé, ce qui a été corrigé. Je ne crois pas du tout que, dans le fatras des papiers qui précèdent le texte, ce soit bon… Au moins pour un écrivain comme moi ! Pour d’autres, ça peut se comprendre… Je le pense vraiment car les gens de l’IMEC veulent que je leur donne les repentirs, les débuts… Il y en a beaucoup mais je crois que c’est très mauvais.

Vous craignez que les chercheurs repèrent vos erreurs ?

C’est minable, j’en suis persuadé. En plus, ça ne se suit pas. J’écris au hasard dans des livres ou des papiers. Il n’y a aucune suite. C’est un grand désordre.

Avez-vous abandonné des manuscrits, renoncé à aller au bout ?

Très souvent, oui. Quand ça ne marche pas. Ce n’est pas l’inspiration qui me manque, c’est le fait que le texte ne tient pas. Il y a une vingtaine d’années, j’ai écrit un livre sur les Brigades rouges intitulé L’Attentat [4], pour les Éditions Gallimard. J’ai retiré mon texte une fois qu’il avait été composé. C’est la seule fois que j’ai fait ça. Et je crois que ça a été à la racine des difficultés normales que j’ai avec cet éditeur. J’ai écrit ce roman après l’assassinat d’Aldo Moro, Président du Conseil italien. On avait retrouvé son corps dans le coffre d’une voiture. J’étais en Italie à ce moment-là, avec une amie. Cela m’avait beaucoup frappé. En rentrant, j’ai écrit ce roman en pleine époque des années de plomb. On a mis l’assassinat d’Aldo Moro sous la responsabilité des Brigades rouges. Mon roman racontait l’histoire d’un jeune prêtre dont la voiture tombe en panne et qui se lie d’amitié avec la personne qui le dépanne, un artificier des Brigades rouges. Ils deviennent très amis. C’est l’amitié entre deux hommes, un prêtre et un terroriste. C’était assez beau. Il a été pris par Gallimard, composé, annoncé. Une nuit, j’ai eu une illumination, un peu comme Paul Claudel ou Pascal. J’ai compris qu’Aldo Moro avait été assassiné par la Démocratie chrétienne, par les gens de son propre parti, et non par les Brigades rouges. Et d’ailleurs, trente ans après, Giulio Andreotti a été accusé d’avoir animé un terrorisme interne à la Démocratie chrétienne, même s’il a été blanchi. Ça m’a paru évident, et par conséquent, j’ai retiré mon roman. Je l’ai regretté. C’est la seule fois que j’ai vraiment retiré un texte qui était près d’être publié. J’en ai tiré une pièce de théâtre qui n’a pas été jouée.

Écrivez-vous tous les jours ?

Oui, tous les jours. Et toutes les nuits. S’il se passe une journée où je n’écris pas, c’est une mauvaise journée pour moi. Je n’observe pas de discipline dans le travail mais j’écris tous les jours. J’ai toujours plein de projets.

Comment relisez-vous vos épreuves ?

Une fois que le livre est au niveau des épreuves, ce n’est pas grand chose à faire. Autrefois, quand j’ai commencé chez Gallimard, il y avait deux jeux d’épreuve. On disait qu’il ne fallait pas trop y toucher. Maintenant, je corrige un peu. Mais quand on est au niveau des épreuves, c’est rare que j’y retouche. Sauf si on a envie de tout foutre en l’air, ce que j’ai fait pour L’Attentat.

Contrôlez-vous les traductions de vos œuvres à l’étranger, les représentations de vos pièces ?

J’ai eu très peu de traductions et de représentations à l’étranger. Comme je ne connais que la langue française, je ne peux pas contrôler la qualité de la traduction. Je fais confiance aux personnes compétentes.

Avez-vous plaisir à entendre lire votre poésie, vos romans, jouer vos pièces de théâtre ?

J’éprouve beaucoup de plaisir à assister à une représentation théâtrale. Même quand c’est raté. Je me suis rendu compte bien souvent que, quand ça se passe mal, c’est parce que c’est un travail collectif. L’auteur se repose sur le metteur en scène qui se repose sur les comédiens qui se reposent sur l’auteur. Il y a un enchaînement d’ennuis aléatoires qu’on n’a pas dans l’écrit où l’auteur est face à son texte. On voit bien si c’est bon ou non. Au théâtre, on est dans une sorte de folie, d’effervescence, de désirs. Mais chacun compte sur l’autre. On ne voit pas tellement se dessiner les erreurs. C’est seulement le jour de la représentation, devant le public, qu’on prend conscience de ces erreurs. En même temps, il y a des joies terribles au théâtre. Je regrette de ne plus faire de théâtre. J’en fais quelque fois, même cette année mais pas des grandes pièces comme j’en ai fait à une époque. Simplement, le théâtre donne de très grandes joies dans la mesure où c’est aussi la joie du travail des autres qui a pris racine sur votre propre travail. C’est plus compliqué à cause de ça.

Comment faites-vous le partage entre le théâtre et le roman ? Hésitez-vous longtemps avant de vous convertir à l’un ou l’autre genre ? Avez-vous analysé ce qui fait qu’un projet que vous avez prend forme théâtrale ou romanesque ?

J’ai toujours commencé par écrire des romans. Plusieurs fois, j’ai adapté mes propres textes pour le théâtre. Mais une pièce de théâtre peut venir seule sans dépendre d’un roman.

Quelle différence y a-t-il pour vous entre l’écriture d’une pièce et celle d’un roman ?

C’est assez différent parce que le langage littéraire du roman, même s’il est simple, doit être propre à la forme à laquelle on s’attache. Et puis le langage du théâtre est fait pour être dit par des comédiens. Ça peut être poétique ou non, mais c’est écrit en vue d’être joué.

Vous devez rêver… Ces rêves vous servent-ils dans votre travail de création ? Vous adonnez-vous à la rêverie ?

J’ai toujours été un enfant rêveur. Je rêve moins. J’ai écrit un livre sur les rêves que je n’ai jamais publié. Michel Butor a fait cela. Moi, il y a deux ans, j’ai essayé de noter des rêves que j’avais faits. Mais c’est assez difficile. De la même manière, je n’ai jamais pu tenir un journal. Ça prend trop de temps. J’ai toujours été quelqu’un de rêveur mais en même temps je ne peux pas dire que le rêve me sert pour écrire.

Vous avez reçu de nombreux prix littéraires. Comment avez-vous vécu l’obtention de tous ces prix ? Qu’est-ce que ces récompenses vous ont offert ? Quelle est celle qui compte le plus pour vous et pour quelles raisons ?

Mais je n’ai eu aucun prix littéraire ! Des prix secondaires, oui. Le Prix Hermès n’existe plus. Il était décerné par les gens qui recevaient les grands prix littéraires. L’année où j’ai publié Les Immortelles [5], j’ai obtenu ce prix. Les membres du jury étaient tous publiés chez Grasset. Ils ont voté pour moi qui était chez Gallimard. Ce ne sont pas des amis mais ce sont des gens que j’ai rencontrés ce jour-là : Edmonde Charles-Roux, François Nourrissier… Ils avaient voté pour mon premier livre. Dans ce sens, ça s’est très bien passé pour moi. Maurice Nadeau m’a accordé une grande page dans La Quinzaine littéraire, qui ne m’a jamais plus faite par la suite, d’ailleurs. Il m’a ouvert sa revue. Jean Paulhan m’a ouvert La NRF. Les Serpents [6] a raté le Prix Goncourt d’une voix. J’ai très bien vécu cela car mon fils est né le jour de la remise du prix. Je suis du Pays basque et quand on perd une partie de pelote, on va serrer la main de son adversaire. Je sais que beaucoup d’auteurs qui ratent le prix Goncourt d’une voix se mettent au lit et après, toutes leurs vies, ils enragent contre les gens qui l’ont eu. Le soir de la remise du prix, j’ai été chez André Balland, éditeur du lauréat Frédérick Tristan [7], je les ai embrassés. Je n’avais rien contre le Goncourt. Et puis je suis parti assister à la naissance de mon fils. Ça ne m’a rien fait. Un peu comme une partie de pelote, on sert la main de l’autre et puis on s’en va. J’ai obtenu en 1998 pour mon roman Pitbull le Grand Prix Paul-Féval de Littérature populaire décerné par la Société des Gens de Lettres. Moi qui n’ai vendu aucun livre !!! J’ai été très étonné mais bien sûr content de recevoir ce prix.

Attachez-vous une importance à l’intrigue ? Faites-vous un plan ?

Non. Il y a des livres pour lesquels j’ai tracé le déroulement de l’histoire. Et puis d’autres, je ne sais pas du tout où ça va. Je pense qu’on ne doit pas savoir où ça va. L’histoire doit se dérouler toute seule sans que l’auteur sache très bien où elle va aller. Je crois que c’est un élément positif. J’ai retrouvé dans mon travail des espèces de plans, pour certains livres. Il me semble que maintenant, je suis plus près d’un récit qui avance, un peu, à l’aveugle.

De quelle façon un sujet s’impose à vous ? Qu’est-ce qui déclenche chez vous l’idée d’une intrigue, d’un roman ? Est-ce une image, un mot, une information, une réflexion ? Êtes-vous sensible à l’actualité ? Aux faits divers ?

En général, je suis né dans l’Histoire. Je suis né pendant la guerre, je suis un enfant de la guerre. Par conséquent, il me semble qu’on ne peut pas ne pas parler de l’actualité, de l’Histoire où on naît. Première chose. Deuxième chose : si on regarde en soi, tissu d’horreur, d’obscénité. On regarde aussi comment on est, on doit le dire. Par conséquent, ces deux choses ne sont pas séparées. Ce sont les mêmes choses. On est un dans la masse et on est un dans la masse de soi. Il ne s’agit pas de faire de l’Histoire d’un côté et de l’érotisme de l’autre. C’est un tout. Je suis dans cette Histoire et il faut bien que je parle de mon histoire. J’ai écrit un roman dans lequel je raconte mon enfance. Il s’agit de mon deuxième livre La Rose rose. J’ai choisi de l’écrire au passé simple et à la troisième personne du pluriel. Le Passé simple était mon premier titre. Gallimard n’en a pas voulu. L’idée était de faire un récit de soi au passé simple pour ne fixer que des images et à la troisième personne du pluriel parce qu’on vit tous à peu près la même Histoire. Il a très bien marché, comme Les Immortelles. J’ai eu la considération de gens qui l’ont lu. C’est vrai que c’était intéressant, la troisième personne du pluriel et le passé simple au lieu de l’imparfait. Et une personne.

Vous documentez-vous pour écrire, prenez-vous des notes ?

Non, je n’ai pas de notes. Il peut m’arriver de chercher un renseignement précis. Mais je ne me documente pas. En même temps, ce que j’écris est très documenté parce que je le vis très profond…

Vous apparaissez comme un homme un peu ambigu au regard d’un certain nombre de personnes… Comment expliquez-vous que vous plaisez aussi radicalement aux uns, que vous déplaisez aux autres ?

C’est difficile. Ce que je peux dire, je crois : j’ai l’impression d’avoir sauté une génération. Quand j’ai commencé à écrire il y a quarante ans, les gens qui me lisaient, c’était des gens déjà installés. Les relations avec ces gens, ce n’est pas qu’elles n’aient pas été commodes, mais j’ai toujours vécu très seul, je n’ai pas participé à la vie littéraire. Ce n’est pas parce que ça m’ennuie, mais… J’ai participé à beaucoup de revues littéraires, mais je n’ai pas participé aux rencontres d’écrivains, aux signatures, aux débats, aux dîners… Et puis après, ce sont plutôt des jeunes gens qui se sont intéressés à nouveau à mes livres. Ce qui me fait très plaisir parce que je suis en liaison avec des gens qui trouvent dans ces livres quelque chose qu’ils ne trouvent pas ailleurs. Jean-Hubert Gailliot des Éditions Tristram devait faire pour Philippe Sollers une sorte de panorama de la littérature contemporaine. Il a lu mes textes. Il pensait que j’étais un écrivain débutant. J’avais trente ans de plus que les autres dont il s’occupait. Je l'ai rencontré comme ça.

Vous avez publié dans tous les genres et pour tous les publics, à l’exception de la jeunesse. Est-ce à dire qu’écrire pour ce public ne vous intéresse pas ? Ou vous ne vous en sentez pas capable ?

Que signifie l’expression « pour la jeunesse » ? Cela signifie-t-il que l’on doit affadir ce qu’on a envie de dire ? Michel Tournier que j’admire beaucoup – il a voté pour mon roman Les Serpents au Prix Goncourt – me dit souvent : « Vous devriez écrire des livres pour la jeunesse. » Mais, je ne peux concevoir l’idée d’écrire un livre spécialement pour la jeunesse. Enfant, je lisais n’importe quoi. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des livres plus simples pour un public jeune.

Tenez-vous un journal intime ?

Non. Il me semble que si on vit sa journée, puis qu’après il faille passer plusieurs heures à écrire ce que l’on a vécu, on perd un temps extrême. J’ai toujours admiré des personnes tellement différentes comme Leiris, Green, Kafka qui ont écrit de grands journaux, mais qui ont passé une partie de leur vie non pas à vivre mais à écrire le journal.

Avez-vous été tenté par le fait, sinon de ne plus écrire, du moins de ne plus publier ?

Non, j’ai été très longtemps sans pouvoir publier. J’ai été approché par beaucoup d’éditeurs. C’est encore le cas maintenant. Ces dernières années, j’ai publié en trois ans, une dizaine de livres. Tant que je pourrais écrire et publier, je publierai.

Concernant vos œuvres publiées, attachez-vous une importance particulière au paratexte : titre, indication générique, dédicace, épigraphe, avant-propos, notes, 4e de couverture…

Non, pas tellement. À deux reprises, on a changé mes titres. Je pense que c’est une erreur. Ça m’est arrivé pour La Rose rose que je voulais appeler Le Passé simple. Gallimard n’a pas voulu parce que c’était un titre déjà pris. Lambrichs a souhaité que mon livre s’intitule La Rose rose parce que c’est une révolution qui n’aboutit pas. Je trouvais ça formidable et puis après j’ai trouvé que ça ne voulait absolument rien dire. Plus tard, pour Philippe Sollers, j’ai écris un recueil de nouvelles érotiques que je voulais appeler La Neige. « Non, non, pas La Neige. L’Argent. » Pourquoi ce choix, je ne sais pas. Peut-être parce que le monde est pourri par l’argent… Il y a au moins 10.000 livres qui s’appellent L’Argent. L’éditeur aussi a son choix. Ce ne sont pas des choses que je regrette. Parfois je rédige les 4e de couverture de mes livres. D’autres fois non.

Comment vivez-vous la sortie d’un de vos livres ? Est-ce une délivrance ou le début d’une longue angoisse ?

C’est plutôt une délivrance. Car je peux enfin passer à autre chose. Je préfère que la sortie se passe bien. J’ai passé des années sans être invité à la télévision, à la radio. J’ai été invité par Bernard Pivot pour Les Serpents et après, par Beigbeder en 2002. Il s’est passé vingt ans sans que je passe à la télévision. Et pour mon dernier livre, j’ai été invité par France Inter. C’était la première fois, en trente ans de littérature. C’est surprenant car c’est avec ça qu’on va vers les gens. Pour les éditeurs, quand vous n’avez pas cette relation avec un certain public, vous êtes plutôt considéré comme quelqu’un qui a des problèmes. Je n’ai jamais eu ces problèmes : j’aime beaucoup parler à la télévision, à la radio.

Vous n’êtes pas un homme à faire des démarches ou à nouer des relations intéressées. Êtes-vous trop fier ou trop naïf ?

Ce n’est ni l’un ni l’autre. C’est le fait qu’on n’a pas trente-six vies et que moi j’écris beaucoup. J’ai fait des films. Je ne peux pas passer mon temps à nouer des relations. Déjà, dans le peu de travail que je fais, vous ne pouvez savoir le temps que je passe pour le théâtre, pour des relations minuscules.

Maurice Herzog

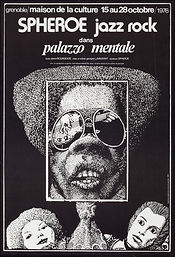

Affiche de la pièce

de théâtre Juin 40, illustrée par Cabu

L'Attentat publié

sous le titre Le Diable

à titre posthume

Affiche de la pièce

Le Camp (aka By Whatever means)

Jean-Hubert Gailliot

Michel Tournier

La vie des saints, Apostrophes,

Archives de Pierre Bourgeade, à son domicile parisien

Archives de Pierre Bourgeade, à son domicile parisien

Questions sur les archives de l’auteur

Conservez-vous des archives, vos manuscrits, les versions successives de vos textes… ? Comment se présentent vos archives ? Vous occupez-vous, vous-même de vos archives ou une personne a-t-elle à sa charge leur classement ? Jugez-vous des choses utiles à conserver, d’autres non, et en fonction de quoi ?

J’ai gardé beaucoup de paperasses. J’hésite à détruire. Est-ce que ça vaut la peine de tout garder ? Je n’en sais rien. J’en ai ici à Paris, en Touraine et à Morlanne. Je ne sais pas trop quoi en faire. D’un côté je ne tiens à rien, en même temps j’accumule. C’est bizarre. Et ce n’est pas classé en plus. C’est entassé. C’est très dur. Je garde beaucoup de textes qui n’ont pas été aboutis, qui sont restés à l’état d’entreprise, pour le théâtre et la littérature. Peut-être qu’il en sortira un jour quelque chose. Souvent, j’ai de la peine à les bazarder. C’est un peu tout une vie les papiers. C’est la vie de l’écrivain. On dit qu’il vit dans ses papiers, des photos, des lettres qu’il entasse. Ces papiers en ce qui me concerne sont souvent liés à des aventures sentimentales. Tout ce qui à trait à une personne, tout ce qui s’est passé à ce moment là, les voyages, ça rentre dans des mélanges. Dans ma tête, j’ai des dates qui ne sont pas littéraires, ce sont des dates « sentimentales », des poteaux d’angles.

Vous avez plusieurs lieux d’habitation. Si je comprends bien, votre bibliothèque et vos archives sont dispersées entre ces différents lieux, et non centralisées en un lieu unique ?

Mes archives sont dispersées entre elles, dans plusieurs lieux. Il y a quelqu’un qui a fait un énorme travail, sur plusieurs années : Hannelore Möller. Elle a rassemblé et classé pour chacune de mes œuvres mes lettres avec les éditeurs, toutes les coupures de presse, en faisant des photocopies. J’ai ainsi une partie importante de mes archives de classée, à mon domicile parisien. Chez Gallimard, je dois avoir trois ou cinq dossiers de presse. Ici, j’en ai entre 100 et 120. Ça, c’est très bien fait. C’est un travail de bénédictin que je ne pourrais pas faire.

Avez-vous déménagé dans le passé ? Ces déménagements ont-ils causé des pertes ?

Non, pas de pertes. Beaucoup de choses sont restées à ma maison natale. Tout mon travail actuel, je l’ai toujours porté avec moi. Et puis, soit aux Pays basques ou en Touraine, il y a une partie de tout ce travail qui est entassé. C’est transporté par des caisses numérotées. Je pense n’avoir rien perdu. Sauf des livres.

Vous êtes bibliophile, collectionneur d’objet d’art, de textes autographes…

Oui mais comme il faut que je vive, au fur et à mesure, j’ai tout vendu. À une époque j’achetais. Là, je vends. J’ai vendu un tableau de Molinier, des livres dédicacés par Aragon, des photographies et des lettres de Pierre Molinier. Je vends au fur et à mesure pour survivre. Je ne connais pas les acheteurs. Il y a quelques personnes, je sais que je leur ai vendu des photographies de Molinier. Il y a des dossiers, je préfère ne pas regarder, ça fait de la peine de penser qu’on s’est détaché de lettres, des enveloppes de photographies. Tant pis.

Vous êtes-vous séparé de certaines pièces de votre collection ?

C’est une collection qui ne se présente pas comme une collection. Rien n’est ordonné, placé sous vitrine. Chez mon ami Henri Maccheroni, tout est sous vitrine. S’il sort une pièce, il la remet aussitôt à sa place. On n’a pas le droit d’y toucher. J’ai acquis le crâne de Sade. J’ai perdu une encre de Cocteau très grande (une tête de mort). Il y a beaucoup de choses qui sont chez des gens. Passons ce chapitre pénible…

Êtes-vous ému quand vous voyez des manuscrits, des lettres d’auteurs que vous appréciez ?

À une époque, j’ai cherché à acheter des lettres. Oui, je suis ému. Mais vaguement. Je ne me suiciderai pas pour avoir une lettre de Flaubert, ou Proust. Si je pouvais l’acheter, oui. Mais comme je ne peux pas l’acheter… Je comprends les gens qui ont des collections, comme Pierre Belfond qui a une collection de dessins et d’autographes d’écrivains. Il m’a d’ailleurs acheté des dessins et des lettres.

Avez-vous une importante correspondance ? Gardez-vous les lettres que vous recevez, et vos brouillons / copies ?

Non, très peu. Les gens de l’IMEC m’ont demandé ça. Je reçois très peu de lettres. J’en réponds à très peu. Quelques lecteurs m’écrivent. Souvent, je garde les enveloppes. Je trouve très bizarre que les gens mettent votre nom sur une enveloppe. Mais après… Simone de Beauvoir m’avait écrit sur du papier quadrillé. Et puis j’ai perdu sa lettre. J’ai gardé des lettres de Pieyre de Mandiargues. C’est en désordre. J’ai très peu correspondu avec des gens. Il y a des écrivains qui tenaient leur correspondance sur cinquante ans. Je n’ai jamais fait ça. D’abord, je n’ai pas eu l’occasion de le faire. Et souvent, je reste des mois sans ouvrir mes lettres. Je suis solitaire, donc ça ne s’est pas trouvé.

Avez-vous tenté d’établir votre bibliographie ? De tenir, au fur et à mesure de vos réalisations, une liste les recensant ?

Pas au fur et à mesure, mais au fil des années. C’était tellement long, qu’en effet, plusieurs fois, je l’ai fait. Je me suis lancé en essayant de tout retrouver. J’essaie de revenir comme ça, en arrière, dans le passé. J’aurai dû le faire plus régulièrement. Un moment donné, quand j’ai habité l’Oise très longtemps, j’avais commencé à mettre, année par année, dans des grandes chemises de papier. Puis, dix années par dix années. Mais ça fait des grandes chemises. J’ai essayé deux-trois fois de consigner années par années, les choses qui me sont arrivées. Ça m’émeut. Je n’ai pas pu mettre tout à bout mais j’ai essayé de le faire. Je suis très content quand je travaille dans ce passé. Si je passe une journée à classer des vieux papiers, cela me fait très plaisir. J’ai l’impression qu’ils sont écrits de la veille.

L’IMEC va recueillir vos archives. Comment cette décision a-t-elle été prise ? Et par qui ?

C’est une proposition que j’ai eu de Monsieur Corpet. Je ne sais pas très bien comment ça s’est fait. Je crois que c’est un peu lié au fait qu’une jeune femme qui était au « Chemin », Marianne Alphant, m’a connu comme écrivain. C’est comme ça qu’il est venu chez moi. Je me suis tout de suite montré intéressé. Mais, en même temps, il faut rassembler mes archives, les classer. Ça part en Normandie, très loin. Dans mon histoire, j’ai écrit dans Combat, ce qui m’a valu un procès par Pompidou. C’est bien que mes archives partent à l’IMEC car sinon, qui va s’en occuper ? Ce sont des archives qui ont une importance au moment de l’affaire Touvier. Maintenant, au fur et à mesure que les jours passent, je me sens plus enclin à les donner mais il faut que quelqu’un me fasse ce tri et fasse en sorte que ça parte dans un certain ordre. J’ai appris que Guyotat donnait ses papiers à l’IMEC. Et puis ayant conçu que l’IMEC était à Caen, il a donné des archives à Paris. C’est sûr que si l’IMEC était à Paris, ça me coûterait moins de donner. Mais enfin, une fois que ça part, ça ne fait rien. Si je garde une faible partie de tout. Je compte sur vous pour ça.

Quand et comment avez-vous pris connaissance de l’existence de l’IMEC ? Que pensez-vous de cet établissement et de sa mission ?

Il y a quatre ou cinq ans, je crois, Georges Lambrichs, celui qui m’a fait naître, m’a affirmé que si un jour je devais donner des textes, je devais penser à la Bibliothèque Doucet. Il semble qu’à une époque, c’était un ancien salarié du « Chemin » qui s’occupait de la Bibliothèque Doucet. Et puis Monsieur Corpet s’est présenté à moi il y a deux ans. J’ai vu qu’il avait des moyens extraordinaires, avec des gens qui vont classer ça. Et je crois qu’il n’y a qu’une personne à la Bibliothèque Doucet, travaillant de façon artisanale. Dans un sens, sur un grand plan comme l’IMEC, c’est mieux pour moi. J’ai même pensé que cela se ferait en trois jours. Et puis j’ai publié dix livres en trois ans, j’ai fait des films, des photographies, ça s’accumule… Tous les jours, je recule. Il faudrait que je me dise : « J’arrête un an et pendant un an, je ne fais que ça, je trie ». C’est très difficile. Il y a deux ans, j’ai publié deux livres chez Tristram puis un chez Philippe Sollers. J’ai essayé de faire jouer Les Comédiens. Là, je vais publier trois livres chez Tristram et Philippe Sollers. Je suis pris à la gorge tous les jours par ce travail qui s’accumule. Pour faire ce travail, il faut s’en occuper soi-même. On est à la fin d’une année, tous les jours j’ai des trucs à faire pour ces projets. Non seulement je n’arrête pas de classer, mais j’ajoute. Je suis submergé par la paperasse. Il faut des esprits clairs comme le vôtre pour m’aider.

Quel intérêt présente pour vous ce dépôt de vos archives ? Comment vivez-vous l’idée que des gens puissent se mettre à travailler sur vos archives, grâce à l’IMEC ?

Je vis ça très bien. Je me suis rendu compte qu’au fur et à mesure que le temps passe, il y a des gens qui trouvent un certain aliment dans ces textes. Je me dis que les gens trouvent une sorte de vie qui est là dans cette paperasse et ces textes. Toutes les semaines je vois quelqu’un qui s’intéresse à mes livres. J’ai vu la traductrice de Guyotat en russe et qui veut traduire mes livres en russe. C’est tout de même extraordinaire. Et puis, elle a vu mes petits films, 45 bobines de courts métrages. Elle m’a dit qu’elle faisait partie du conseil d’administration de la cinémathèque de Saint-Pétersbourg et que je pouvais les présenter. Quelqu’un d’autre qui veut faire un livre chez Higgins doit aussi éditer mes films en DVD. Je m’occupe de ça. Au lieu d’alléger, je rajoute…

On parle de vous comme le parrain d’une nouvelle génération d’auteurs. Avez-vous fait école ?

Non, je n’ai pas l’impression. Mais je me rends compte que des jeunes lecteurs s’intéressent à mes textes. Si c’est vrai, tant mieux. Ce que je peux dire, c’est que ça n’a jamais été inspiré par des théories. En effet, ces jeunes gens se disent en lisant mes textes qu’ils peuvent écrire comme moi, sans être obligé de connaître la théorie littéraire.

Dossiers de presse

de Pierre Bourgeade,

à son domicile parisien

Pierre Bourgeade et Hannelore Möller, couverture allemande de L'Empire des livres

Henri Macchieroni

Pierre Belfond

Olivier Corpet

Marianne Alphant

Traduction en russe de Éros mécanique, par Maroussia Klimova (Kolonna, 2007)

Questions sur les éditeurs de Pierre Bourgeade

Parmi les éditeurs avec qui vous avez travaillé, il y a Jean-Jacques Pauvert, Georges Lambrichs et Éric Losfeld. Comment les avez-vous rencontrés ?

C’est très simple. J’ai présenté un peu partout dans Paris mon premier livre, Les Immortelles. Une seule personne m’a fait signe : Jean-Jacques Pauvert. J’ai été le voir. Il avait un assistant, Monsieur Casteldon. « Ça m’intéresse. J’ai de grands travaux, je me lance dans l’édition des œuvres de Sade et là, je lance un jeune auteur, Albertine Sarrazin. Je ne peux travailler que sur un auteur à la fois. Mais l’année prochaine, revenez me voir. » Albertine Sarrazin, une fille sauvage, sortait de prison. Elle a eu un grand succès. Dans les trois mois qui ont suivi, mon livre a été pris par Georges Lambrichs chez Gallimard. Gilbert Sigaux, un auteur qui dirigeait la bibliothèque de la Société des auteurs, a lu mon manuscrit et l’a donné à lire à Lambrichs. En deux jours, Lambrichs a retenu mon livre. Mais, avec Pauvert, je suis passé des années sans le revoir. Il sait que je l’aime beaucoup car c’est le premier à m’avoir fait signe. Pour ce qui est de Éric Losfeld, je rentrais de chez Gallimard où mon deuxième livre, La Rose rose, allait sortir. Dans la rue de Verneuil, je suis rentré dans sa librairie, Le Terrain vague, pour acheter des livres. Il m’a dit : « Pierre Bourgeade, je regrette de ne pas vous avoir publié. Venez chez moi. » « Je ne peux pas allez chez vous, je suis chez Gallimard. » J’étais sous contrat chez Gallimard. C’était un passionné. Il m’aimait beaucoup. Je lui ai dit : « Il y a une chose qu’on pourrait peut-être faire. Je signe une adaptation théâtrale des Immortelles qui sera publiée chez Gallimard, dans la collection « Le Manteau d’Arlequin ». Je crois qu’on va la jouer. Peut-être pourrait-on publier chez vous le texte avec des photographies de la pièce ? ». Gallimard n’avait qu’amitié pour des gens comme Losfeld qui étaient des irréguliers mais qui ne les gênaient pas du tout. À l’époque Georges Lambrichs était très exclusif de ses auteurs et de la littérature. Dès qu’on sortait de la littérature, du récit, on se perdait. Il ne fallait rien faire à côté du texte. On a fait un album chez Losfeld. Losfeld était très content que j’aille chez lui. Maintenant, cet album, tout le monde le veut. Il vaut très cher.

Quelles ont été vos relations avec Éric Losfeld ?

Je fréquentais souvent sa maison d’édition installée en face de l’hôtel particulier où habitait Serge Gainsbourg avec qui il était très ami. J’ai vu Gainsbourg avec lui deux ou trois fois. Il me répétait sans cesse : « C’est fâcheux que vous soyez chez Gallimard ». Je lui répondais : « Excusez-moi, je ne peux pas faire autrement ». Il a publié Emmanuelle. Il payait des amendes colossales pour ce livre. Maintenant, un enfant de sixième trouverait que c’est nul. Il a été poursuivi. Et je crois qu’il est mort de ça, le pauvre. Il était accablé d’amendes. Un jour, on lui a fait un procès, à la septième chambre. Les écrivains l’ont défendu. Moi, j’ai été déposer. Il a publié un livre sur ce procès, dans sa collection. On en rigole après coup. Il faut bien payer, quand on est condamné à des amendes ou à de la prison. Il a été ruiné, il s’est tué. Ce sont des gens qui donnent leur vie à la littérature. Pauvert, Lambrichs c’est pareil. Ils se donnent au livre. Je ne sais plus si on connaît ça maintenant. C’est une époque. Ça n’existe plus des gens comme ça. Il y avait la censure à l’époque. Maintenant plus personne ne lit ça. C’est resté un témoignage d’une littérature un peu audacieuse mais c’est de la rigolade de penser qu’il a été condamné pour Emmanuelle.

Vous avez eu comme éditeur Jean Petithory, lequel vous a présenté à Man Ray et à Pierre Belfond…

Jean Petithory était directeur du Musée Paul-Éluard à Saint-Denis et dirigeait les Mains libres, une librairie surréaliste. C’était un garçon que je considérais comme plus âgé que moi, bien que plus jeune. C’était un homme à femme, il fumait des cigares, il avait fait sa religion des surréalistes. À l’époque, quelques surréalistes se survivaient, des gens assez âgés comme Man Ray qui devait avoir 70 ans. Comme celui-ci aimait les jolies femmes, les voyages, bien manger, Jean Petithory le promenait en voiture. Man Ray avait une maison sur la côte d’Azur, près de Cagnes, à Saint-Jeannet. À la longue et en fréquentant ces artistes, Jean Petithory a accumulé des trésors. Il avait de très beaux objets, il a édité des textes surréalistes. Je l’ai connu chez une femme du monde, Mademoiselle Chantrel que je fréquentais. Une femme très distinguée qui était poétesse. Ça a été le coup de foudre. Il m’aimait beaucoup. Il m’a présenté Man Ray. Il m’avait dit : « Man Ray t’aime beaucoup, vas-y, tu lui donnes un manuscrit et comme ça tu lui prends des objets. » Ce que j’aurais bien été incapable de faire… Mais enfin, j’ai connu Man Ray qui m’a donné des choses très intéressantes et que j’ai gardées. Man Ray était très ami avec l’éditeur Pierre Belfond. Ce dernier avait une collection d’entretiens : des entretiens avec Marcel Duchamp, Joyce, Burroughs. C’était quelqu’un qui avait une volonté très affirmée. « Il faut faire un entretien avec Man Ray que vous connaissez très bien par Petithory. » En fait, Man Ray avait publié à Londres un texte très important, L’Autobiographie, qui avait paru chez Robert Laffont. Man Ray était épuisé. Il avait tout raconté, il avait publié à tour de bras. Quand je l’ai vu, il n’en pouvait plus. C’est un peu comme moi maintenant. Il n’en pouvait plus de parler, de raconter mille fois les mêmes choses. Il habitait toujours près de Saint-Sulpice. On se couchait sur le lit côte à l’autre, on regardait la télévision, on nous portait le café, on ne foutait rien. En même temps ce livre s’est fait mois après mois, je n’en pouvais plus de voir Man, de subir sa mauvaise humeur. Il était avec moi très gentil et en même temps très dur. La richesse, la gloire sont venus trop tard. Âgé, il n’avait plus eu envie de parler. J’ai fait ces entretiens qui ont paru chez Belfond et que Isabelle Maeght a reproduit avec un cahier iconographique très intéressant. J’ai bien fréquenté Man Ray qui m’a donné plusieurs pièces que j’ai vendues peu à peu. Jean Petithory est mort d’un cancer en deux mois, cela a été vraiment affreux.

Vous avez publié deux autres livres chez Pierre Belfond, par la suite…

Pour faire vivre sa maison, Pierre Belfond s’est tourné vers une littérature qui se vendait beaucoup. Il est devenu un éditeur de best-sellers anglo-saxons. Il a deux fils qui se sont lancés dans la littérature. J’ai publié chez lui Le Lac d’Orta parce que j’étais coincé un peu par Gallimard et donc il avait un cousin germain qui faisait beaucoup de cinéma. On a publié un peu comme un scénario d’un film à faire.

Comment avez-vous été amené à écrire votre premier roman policier, La Rondelle au Mercure de France dans la collection « Crime parfait » ?

Simone Gallimard, l’épouse de Claude Gallimard, dirigeait le Mercure de France. Je l’avais croisée lors de cocktails mais je n’avais jamais osé lui parler. Dirigeant cette maison d’édition située près de chez moi, je l’ai rencontrée comme ça, dans la rue. Cette femme à qui je n’avais pas parlé pendant vingt ans, m’a parlé du jour au lendemain. J’ai même été au cinéma avec elle, à des repas. Elle m’a dit : « Vous savez, j’aime beaucoup vos livres. On va essayer de faire une collection de romans policiers qui aura un débouché sur la télévision ». Ça, ça m’intéressait beaucoup. Car chez Gallimard, il ne s’était jamais rien passé pour moi, du point de vue de la télévision. Je n’ai même jamais eu de livres adaptés en film. Alors, pourquoi pas. J’ai écrit La Rondelle, je ne sais pas si c’est un bon roman. Elle l’a pris tout de suite. Je ne l’ai jamais trop aimé à cause de sa couverture. Je n’ai jamais pu le relire.

Vous avez été révélé par Georges Lambrichs. Vous avez connu aussi Jérôme Lindon ?

Je le connaissais sans le connaître. Je l’avais croisé à la mort de Georges Lambrichs. Je me suis trouvé comme si j’avais perdu un morceau de moi-même. J’avais connu Gaston Gallimard, puis Claude Gallimard, puis Antoine Gallimard que je tutoie. Mais la mort de Lambrichs m’a d’autant plus bouleversé qu’il s’était retiré de la littérature. Il avait vieilli, il était malade, il lisait avec une loupe. Un grand éditeur comme lui, c’est un peu un Don Juan qui veut passer d’un auteur à un autre. Il ne fallait pas se répéter, rentrer dans un système. Comme il était toujours à l’affût d’une forme nouvelle, vous finissiez par être un peu délaissé. Vous en souffrez plus ou moins. Avec Georges Lambrichs que j’aimais de tout mon cœur, les liens se sont un petit peu distendus. À sa mort, il y a eu un hommage fait dans la NRF. De nombreuses personnes y ont participé, alors que pour eux, Lambrichs était trop longtemps là. « Vivement qu’il s’en aille ». Je n’ai pas participé à cet éloge. En 2003, j’ai écrit un livre, L’Objet humain que j’ai dédié à Georges, et que Philippe Sollers a publié. Deux types qui ne pouvaient pas se rejoindre, je les ai rejoints dans mon livre. Georges s’était éloigné de moi, donc. J’en souffrais un peu. Je lui ai écrit quelques jours avant qu’il ne disparaisse. J’ai rencontré les gens de Tristram dans l’intervalle, des jeunes gens très actifs. J’ai gardé un pieds chez Gallimard parce que je suis resté très ami avec Philippe Sollers. En même temps, ces gens de Tristram étaient amis avec Sollers, ça me permettait de faire les deux choses. À la disparition de Georges Lambrichs, je me suis tout de même trouvé très désemparé. J’avais envie de parler de lui avec quelqu’un. Mais avec qui ? C’était difficile. Quelqu’un qui aurait eu un peu son âge. Ce ne pouvait pas être Sollers qui était de la génération après. Ou Antoine Gallimard. Je ne voyais pas très bien avec qui je pouvais en parler. Et j’ai pensé à Jérôme Lindon à qui je n’avais jamais parlé. Dans mon désarroi qui suit la mort d’un ami. Je savais que Georges avait travaillé un temps avec Lindon puisqu’à ses débuts, il travaillait pour Minuit. C’est là qu’ils ont découvert ensemble Samuel Beckett. Il a quitté Minuit pour Grasset où il a découvert Butor. Puis, de Grasset, il est passé chez Gallimard et il a découvert Le Clézio, Guyotat, puis moi. Bref, prenant mon courage à deux mains, j’ai demandé un rendez-vous à Jérôme Lindon sans trop savoir pour quoi. Je pensais qu’il me recevrait dans quinze ans. Il m’a reçu dans la journée. Je suis rentré dans son bureau. Un homme austère qui me regardait avec un sourire attentif. J’ai commencé à parler de Lambrichs, je me suis écroulé en sanglot, impossible de m’arrêter. J’ai raconté ma rencontre avec Lambrichs, je voulais parler avec quelqu’un qui l’avait connu. Il m’a laissé pleurer comme un veau, très tranquillement, comme s’il n’avait que ça à faire. Je dis que j’écrivais un livre, que je ne savais pas très bien quoi faire. Il m’a dit : « Moi-même, j’ai des problèmes avec Gallimard ». Marguerite Duras était passée chez lui. Moi, je ne cherchais pas d’éditeur. Je cherchais quelqu’un avec qui je pouvais parler de Lambrichs. Je crois qu’il a compris, qu’il a compris ce qui se passait. Après, quand j’ai écrit ce livre – La Nature du roman –, que j’ai donné à Jean-Jacques Pauvert, je l’ai dédié à Jérôme Lindon. Après, je l’ai croisé une fois au coin de la rue puisque j’habite le même quartier que lui. Il m’a dit de façon un peu ironique qu’il ne comprenait pas pourquoi je lui avais dédicacé mon livre. Ça a paru le toucher beaucoup. C’est un très grand éditeur. C’est un éditeur qui publie cinq ou six livres par an. Quand c’est un éditeur qui publie cent livres, c’est autre chose. C’est un fragment de vie qui est assez court. Je suis passé de Gaston Gallimard qui publiait très peu de livres, à Claude Gallimard qui en publiait pas mal, puis Antoine Gallimard qui en publie beaucoup. C’est le même éditeur. En même temps, la littérature change et ils l’a font changer. Ils accompagnent le mouvement de la littérature. Quand j’étais un jeune homme, que je pensais à Gallimard qui avait publié Paul Claudel, André Gide, j’en suis encore baba que ce soit la même personne qui avait publié ces très grands écrivains qui m’a accueilli chez Gallimard : Gaston Gallimard. Il m’a accueilli les bras ouverts, comme s’il n’attendait plus que moi. Des gens comme Paulhan qui terrorisait tout le monde ont été pour moi d’une gentillesse absolument inouïe. C’est par Lambrichs que j’ai rencontré ces gens là. Dont Jérôme Lindon, un grand esprit, un petit éditeur. La mort de Georges Lambrichs que j’ai vécue comme un drame terrible m’a, au fond, permis une rencontre que je n’aurai peut-être jamais eu s’il n’était pas mort. Je crois qu’il y a eu des difficultés entre lui et Jérôme Lindon. Il n’a jamais parlé à moi de ça. Je ne sais pas si c’est au sujet de Beckett qu’il a découvert…

Pourquoi n’avez-vous pas osé publier à la « Série noire », dès vos débuts ?

J’aurais pu y aller. Marcel Duhamel m’avait demandé un texte. Je n’ai jamais osé le faire. Je l’ai fait trente ans après seulement, après la mort de Lambrichs. Lambichs pensait que c’était du temps perdu.

En 1995, vous publiez Pitbull à la Série noire. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Patrick Raynal et avez-été amené à écrire pour sa collection ?

Il y avait trente ans que j’étais chez Gallimard. Je connaissais bien Philippe Sollers, très bien Antoine Gallimard et en même temps, j’avais les éditeurs de Tristram. J’avais toujours eu envie de répondre à cette demande que m’avait faite Marcel Duhamel : « C’est très bien, écrivez une Série noire pour moi ». Après le décès de Georges Lambrichs, je me suis senti les mains libres plus libres. J’ai répondu à cette demande comme ça. Une Série noire, on y pense pendant des années. J’ai écrit Pitbull en quelques semaines et puis je l’ai déposé anonymement chez Gallimard. Je ne savais même pas où était la « Série noire » chez Gallimard. Trois jours après, j’ai revécu un peu à ce moment là ce que j’avais vécu trente ans avant avec Lambrichs : quelqu’un qui ne me commençait pas a pris mon livre en trois jours, c’est Patrick Raynal. Il savait vaguement que j’étais un auteur de Gallimard. Du vendredi au lundi et j’ai eu beaucoup de presse. Dans L’Aurore boréale et dans New York Party, j’ai mis des références à la Série noire parce que j’aimais bien ce mécanisme de la « Série noire ». Un frère de mon père ne lisait que ça. J’ai beaucoup lu. Dans les années 46, le n° 1 de la SN La Môme vert de gris, Cet homme est dangereux et la troisième Pas d’orchidées pour Miss Blandish. Je donnerais tout Proust pour avoir écrit Pas d’orchidées pour Miss Blandish. Je m’en rappellerais toujours quand j’ai lu cet été là ce livre. J’étais au Pays basque et dont je me suis inspiré un peu du mécanisme.

Écrire un roman policier ne demande pas les mêmes qualités…

J’en ai écrit quatre, coup sur coup. Le deuxième m’a été refusé. Le troisième a été retenu. Le quatrième n’a pas été accepté. Patrick Raynal m’a dit : « Si un jour je te refuse un roman, tu peux le proposer à Flammarion ». J’ai été chez Flammarion pour que ça paraisse dans leur collection policière « Flammarion noir » et puis Beigbeder m’a dit non c’est trop bien, on va le publier avec des romans littéraires. Je reprenais des personnages que j’avais imaginé dans une nouvelle.

Vous avez été amené à participer à l’aventure du Poulpe.

Ils sont venus vers moi : « Pouy vous aiment beaucoup ». C’était un exercice, une voix différente qui m’intéressait. J’ai proposé l’histoire de Lady Diana. Ils m’ont dit oui tout de suite. J’ai écrit ce livre très rapidement. J’aurais du le développer, prendre du temps, mais c’est très limité, il faut suivre le catalogue. Je ne regrette pas d’avoir fait ça.

Vous êtes resté très fidèle à Gallimard, mais vous avez publié quelques livres chez d’autres éditeurs : Al Dante, Ornicar, Blanche…

J’ai fait un livre avec Orlan chez Al Dante. Ornicar appartenait à une très grande amie malheureusement sa maison a fait faillite en deux fois. Chez le fils de Régine Desforges, aux éditions Blanche, j’ai publié des nouvelles érotiques. Ça m’a fait plaisir mais je n’ai pas retrouvé ce que j’avais connu chez Gallimard.

Parallèlement à vos œuvres littéraires, vous avez collaboré à de nombreuses revues littéraires. Comme Digraphe, Les Lettres françaises…

J’ai toujours admiré Jean Ristat qui était proche de Louis Aragon qui avait une revue très intéressante, Digraphe. Digraphe a disparu. Les Lettres françaises ont disparu mais sont réapparues, encarté dans L’Humanité le dernier mardi de chaque mois.

Vous avez collaboré à la revue de Léo Scheer, vous avez voulu faire la même chose qu’à La NRF

Léo Scheer a été en bagarre avec Antoine Gallimard. Ils se sont accusés de se copier. Je l’ai rencontré tout à fait par hasard. Je l’avais rencontré à Raba le matin-même. J’ai fait un petit essai. Il m’a dit oui, c’est très bien. J’ai écrit dans 4-5 numéros de La Revue littéraire. Après, il ne m’a plus rien demandé. Je ne sais pas très bien si une revue littéraire comme ça, même La NRF a sa place dans le monde d’aujourd’hui. C’est très difficile à savoir. J’ai tenu un journal littéraire. C’est la première fois qu’on me le demandait. La NRF paraissait tous les mois, maintenant c’est tous les trimestres. L’Infini paraît régulièrement.

Vous avez écrit un certain nombre d’articles politiques dans des revues engagées comme L’Idiot international, créé par Jean Edern Hallier.

J’ai fait beaucoup de politique dans Combat, L’Humanité, Le Monde donc j’ai été très content de collaborer avec Jean Edern. J’ai trouvé qu’il avait trop donné à la politique pour le grand écrivain qu’il était. Il était intéressé par les dessous de la vie politique, il voulait pouvoir parler de ce qu’il savait. Il s’est consumé dans cette activité et il en est mort. Il s’est perdu dans la bagarre politique. Je ne sais pas très bien pourquoi il a fait ça. Ça passait avant tout pour lui, il était sincère. Il était le seul maître de son journal. On est passé à côté d’un grand écrivain. Ce n’est pas du tout quelqu’un à qui on pouvait donner des conseils…

Gilbert Sigaux

Georges Lambrichs

Éric Losfeld

Procès à "Coupure", Losfeld, coll. "Désordre" n° 15, 1972

Man Ray

Le Lac d'Orta

(Belfond, 1981)

La Rondelle

(Mercure de France, 1986)

Jérôme Lindon

Patrick Raynal, directeur de la Série Noire (1991-2004)

NOTES

[1] « Je mâche le papier, les bouts de crayons, je me ronge les ongles. »/ entretien avec André Rollin. In ROLLIN, André. Ils écrivent : où ? quand ? comment ? Paris, Mazarine - France culture, novembre 1986, p. [65]-72. Coll. "Document Mazarine". ISBN 2-86374-253-1

[2] L’Objet humain, recueil d’articles et livre d’entretiens avec Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot. Paris, Gallimard, janvier 2003, 185 p. Coll. "L’Infini". ISBN 2-07-076866-X

[3] Juin 40 : comédie, mise en scène de Georges Vitaly, Le Lucernaire-Forum, Paris, 1980

[4] Le Diable, roman posthume. Auch, Tristram, août 2009, 256 p. ISBN 978-2-907681-75-9

[5] Les Immortelles. Paris, Gallimard, 1966, 168 p. Coll. "Le Chemin". ISBN 2-07-020941-5

[6] Les Serpents. Paris, Gallimard, janvier 1983, 270 p. Coll. "Le Chemin". ISBN 2-07-025184-5

[7] TRISTAN (Frédérick). Les Égarés. Balland, 1983.